|

Mutterwitz aus dem Vaterhaus

Schnurren, Schnorken und Humoresken von 15 Schriftstellern.

Aus dem Erzgebirgischen in das Hochdeutsche übertragen und kommentiert

von

Gotthard B. Schicker

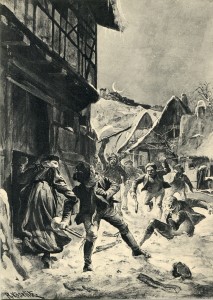

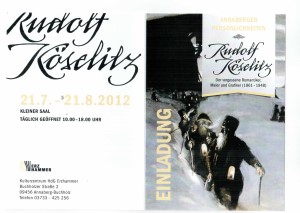

mit Illustrationen aus dem “Fränkischen Volkstum”

vom Annaberger Maler Rudolf Köselitz (1861-1948)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kleiner Hochzeitswurm

(aus dem Alt-Erzgebirgischen, 1659)

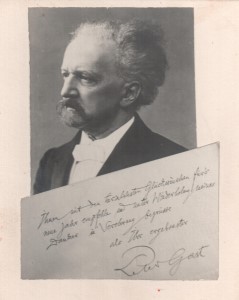

HEINRICH KÖSELITZ (Peter Gast)

1854 Annaberg -1918 Annaberg

Der Besenbinder

(Dr Baasnbinder)

Einem geschenkten Gaul...

(Enn geschentn Gaul...)

Wurst gegen Wurst

(Worscht wider Worscht)

Der Hammerschmied

(Dr Hammerschmid)

Versprochen

(Verplappert)

Das Rechen-Exempel

(s´ Rachn-Exempl)

Paukers Weisheit

(Paukenschleger-Weisheet)

Die Teich-Türe

(De Teich-Thir)

Der unselige Schornstein

(De unsaalche Feiereß)

Ein großes Bündel Heu

(Ä gruß´ Bündl Hei)

Stoßseufzer eines Crottendorfer Räucherkerzchenjungen im Winter

(Stußseifzer von enn Kruutnderfer Räächer-Kerzl-Gung in Winter)

FRITZ KÖRNER

1873 Waschleite – 1930 Beierfeld

Nebukadnezar

(Nebegadnezer)

ANTON GÜNTHER

1876 Gottesgab – 1937 Gottesgab

Auf einem Hirsch geritten

(Of´n Hirsch gerieten)

O du verkehrte Welt

(O du verkehrte Walt)

Wegen eines Kusses

(Waagn enn Schmatz)

Bei der Firmung

(Be dr Firming)

Der Schatten

(Dr Schattn)

Beim Vogelstellen

(Ben Vugelstelln)

Der einzige Bettelmann

(Der aanzige Battelma)

Vom Schmuggeln

(Ven Paschen)

Die Sakramente

(De Sakrementer)

Der Kalender

(Der Kalender)

Von der Johanna Wagner

(Ve de Wogner Nann)

Judensklaven

(Judensklaven)

Da drücke ich immer die Augen zu.

(Do drück ich immer de Aagn zu)

Die geht auch hinüber

(Die gieht rüber aah)

Wegen des Wetters

(Waagne Watter)

Aus der Hungerzeit

(Aus der Hongerzeit)

Viele Peter

(Lauter Peter)

Guten Abend!

(Guten Obnd!)

In Cranzahl

(In Cranzahl)

Kopfarbeit

(Kopparbit)

Wegen dieses unmöglichen Menschen

(Waagn dan Dingerich)

Von der Mode

(Ve der Mode)

Magenkatarrh

(Mognkatarrh)

Die Beine

(De Baa)

Eine gute Antwort

(E gute Antwort)

Eine Nebelgeschichte

(Ene Naabelgeschicht)

Anton Günther

(Tolerhanstonl)

Die letzten Sprüche von Anton Günther aus dem Jahre 1936

HEINRICH JACOBI

1845 Schneeberg – 1916 Schneeberg

Die Zehnterkasse

(De Zahntenkasse)

MAX WENZEL

1879 Ehrenfriedersdorf – 1946 Chemnitz

Sieben Jäger

(Siebn Gager)

Auch richtig!

(Aa richtig!)

Der Teufel im Frohnauer Hammer

(Der Teifel in Frohnaer Hammer)

Vom alten Gemeindevorstand X.

(Von alten Gemaavirstand X.)

Die Ähnlichkeit

(De Ahnlichkät)

Sonntagsruhe

(Sonntigsruh)

Der ewige Arbeitsmann

(Der ewige Arbeitsmaa)

Eine Diskussion über das Schnarchen

(E Dischkur über´n Schnarchn)

Die Großen sind die Großen!

(De Grußen sei de Grußen!)

Beim Friseur (Wundheiler, Badeknecht, Bartschneider)

(Ben Balbier)

Die Pyramide

(De Peremett)

Wie das Volk spricht...

(Wie´s Volk redt...)

EMIL MÜLLER

1863 Annaberg – 1940 Dresden

Du weißt nicht, was du willst

(Du weßt net, wos de willst)

HERMANN LÖTSCH

1880 Annaberg – 1943? Lübeck

Der Wettlauf

(Dr Wettlaaf)

ALBERT SCHÄDLICH

1883 Elsterberg – 1933 Lauter

Stöckraustu

(Wurzeln/Stöcke von abgesägten Bäumen ausgraben)

Der Lumpenmann

(Dr Lumpenma)

Der letzte Pfannkuchen

(Dr letzte Pfannkuchn)

HANS SOPH

1869 Platten – 1954 Zwickau

Wovon stammt der Mensch ab!

(Wu stammt der Mensch oh!)

Die schmutzigen Füße

(De drackiten Pfuten)

Die Fanni

(De Fanni)

ARTHUR GÜNTHER

1885 Schneeberg – 1974 Schneeberg

Helmut Ziehnerts Weihnachtsberg

(Ne Ziehnert-Helm sei Weihnachtsbarg)

STEPHAN DIETRICH (Saafnlob)

1898 Eibenstock – 1969 Hohenlimburg

Wo nichts rein kommt...

(Wu nischt neikimmt...)

Die fette Sau

(De fette Sau)

Der große Durst

(Dr gruße Dorscht)

Es hat ein Uhr geschlagen

(´s hot ans geschlogn)

Das hilft auch nicht

(Dos hilft aah nett)

Der letzte Hammerschmied

(Dr letzte Hammerschmied)

Die Kirchensteuer

(De Kirchnsteier)

Der Barbier (Friseur)

(Dr Balwier)

Das bisschen Musik

(Is bißl Musik)

Der Baß

(Dr Baß)

Der kalte Kaffee

(Dr kalte Kaffee)

Stöckraustu

(Wurzeln/Stöcke von abgesägten Bäumen ausgraben)

Das Weihnachtsbäumchen

(Is Weihnachtsbaaml)

Die Weihnachtsgans

(De Weihnachtsgans)

HERBERT KÖHLER

1906 Limbach – 1982 Limbach-Oberfrohna

Ein Heinzelmännchen von heute

(E Heinzelmannel von heitzetoge)

KARL HANS POLLMER (Geyer)

1911 Herold – 1974 Dresden

Meine Mutter

(Mei Mutter)

GUIDO WALTER FINDEISEN

1903 Wünschendorf – 1986 Lengefeld

Ein einträgliches Geschäft

(E eiträgliches Geschäft)

Eine furchtbare Rache

(Ene furchtbare Rach)

Ein gutes Rezept

(E gut Rezept)

Familien-Tragödie

(Familgen Tragödie)

Dreierlei Tee

(Dreierlaa Tee)

Kuss-Raten

(Schmatz-Rooten)

GOTTHARD B: SCHICKER

1946 Annaberg

Alles für die Katze – Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Erzgebirge

(Alle fer de Katz)

Nachwort

Erzgebirgische Mundart ins Hochdeutsche übertragen

|

Vorwort

Wissen Sie was der Erzgebirger meint, wenn er solche Wortungetüme wie „hiimundriim“ oder „hümundrüm“ oder „hüm un drüm“ von sich gibt oder gar aufschreibt? Ganz einfach: „hüben und drüben“ oder „auf beiden Seiten“ heißt das in seiner Sprache. Auch das Wort „fedder“ und „feeder“ wird Ihnen in der Mundartliteratur als das Hochdeutsche „weiter“ oder „vorwärts“ begegnen. Nicht gewusst? Und was fangen wir mit dem Wörtchen „fei“ an, wenn man es hier oben im Gebirge antrifft? Es kann bei dem einen für „aber“ oder „endlich“ stehen, doch beim anderen Mundartschriftsteller nach den deutschen Vokabeln „nämlich“, „ziemlich“ oder „freilich“ verlangen. Und fällt Ihnen zur erzgebirgischen „Seechams“ etwa „Ameise“ ein, denken Sie bei „Huchtsch“ an die „Hochzeit“, bei „Zerwands“ an das Akkordeon, bei „Gudsager“ an den Gottesacker oder Friedhof, beim Wort „Hitsch“ etwa an die Fußbank? Und wussten Sie, dass das hochdeutsche Serviertablett oder Hintragbrettchen man hierzulande „Hiidrabradl“ oder „Hierachbraddl“ spricht und schreibt?

Damit Sie nicht nur unsere eigenartige Sprache besser verstehen, sondern auch das, was sie in ihren Geschichten, die hier Schnorken und Schnurren genannt werden, ausdrückt, habe ich versucht, diese Übertragungen aus dem Erzgebirgischen in das Hochdeutsche anzufertigen.

Mir ist klar, dass ich damit einerseits ein Sakrileg der Erzgebirger angreife und mich der Kritik meiner Landsleute aussetze. Andererseits wäre es aber ein gewisser Verlust für alle Freunde des Erzgebirges aus nah und fern, wenn die heiteren Geschichten meines Bergvolkes – dieser Mutterwitz aus dem Vaterhaus - noch weitere Jahrzehnte nur von einem immer kleiner werdenden Kreis von Mundartkundigen genossen werden können. Dabei weiß ich natürlich, dass diese hier übertragenen und kommentierten Texte ihre einmalige und auch einzigartige Wirkung erst in der Mundart voll entfalten können. Aber das schließt nicht aus, dass man ihre Inhalte, ihren Humor, ihren Mutterwitz und ihre Lebensweisheiten durch diese Übertragungen (nicht Übersetzungen) einer größeren Leserschaft nahe bringen sollte, als das bisher der Fall ist. Vielleicht wird ja dadurch auch der eine oder andere angeregt, sich mit dem Original zu befassen. Diese Texte sollen aber insbesondere dazu dienen, einen wunderschönen, aber noch immer unterbelichteten Landstrich im Osten Deutschlands einer breiten Leserschaft etwas näher zu bringen. Diese Texte sollen auch dazu anregen, sich vor Ort selbst von den Menschen, ihrem Leben, ihrem Humor und ihrer Sprache einfangen zu lassen.

Gotthard B. Schicker

Kleiner Hochzeit-Wurm (in alterzgebirgischer Mundart)

... wenn fluksch der Napper drauff das huschte Ferckelthier /

dos fettste Schweinel sätzt / hä gessen nett derfür /

nän / werlich gotz / er triffts. Er wiebt en annern wühl

wos Hertz in Loibe hoht / dosselbe gie umb buhl

sich äne Sittiche. Er krieckt sä / glättmers mier

sex Wuchert an en stück / wie van getripten Bier

wehls assene Pfütze sieht / dos macht en silchen Lärm

in seiner Lederhuß / als epper Must und Gärm

un latter Naumersch Bier zesamm gesuffen hett /

do nempt üch eppes drauß. Jen bissel is zeffett.“

So endete der älteste bisher bekannte Text in alterzgebirgischer Munart. Der Verfasser ist nicht bekannt. Von ihm könnte auch ein „Ehren-Gedicht“ stammen, das 1660 entstanden ist und mit „Nicol der Schürrmäster Zu Schneppendorf“ unterzeichnet ist. Um 1930 hat der Direktor der Zwickauer Ratsbibliothek, Prof. Dr. phil. Otto Konstantin Clemen, diesen „Kleinen Hochzeits-Wurm“ vom 16. August 1659 unter einer Vielzahl von alten Dokumenten gefunden. Otto Clemen wurde am 30.12.1871 in Grimma geboren und er starb am 9.5.1946 in Zwickau. Bekannt wurde er auch als Forscher und Publizist zur Sächsischen Reformationsgeschichte. Er lehrte an der Theologischen Fakultät der Leipziger Universität Kirchengeschichte. Seinen Fund übergab er zur weiteren Auswertung an den damaligen Mitarbeiter der Ratsbibliothek, Otto Philipp, der das Hochzeit-Gedicht zur Veröffentlichung für die „Glückauf“-Zeitschrift vorbereitete. „Wurm“ wird der Text deshalb genannt, weil er auf schmalen langen Blättern gedruckt und vorgetragen wurde.

Bevor die Hochdeutsche Übersetzung folgt, soll der ausführlich Titel des Textes genannte werden, der weitere Informationen zu Herkunft und Anlass enthält: „Hochzeitliche Ehren – Gedancken / als der Ehrenveste / Vorachtbare und Wohlgelahrte / Herr Andreas – Jacobus Mavius / Medicinae Practicus zu Zwickau / sein Hochzeitliches Freuden-Fest mit der Erbarn / viel Ehr- und Tugendreichen Jungfrauen Rebeccen / Gebornen Rohrlapperin / Zu Glauchau in der Schönburgischen Herrschaft den 16. Augusti / 1659 begangen und celebriret / auffgesetzt und übergeben / und deshalb gedruckt Bey Melchior Göpnern.“

Die Unterschrift „Panekratzius Ortband / Erbsasse von Hintenzu“ ist natürlich vom anonymen Spaßvogel frei erfunden. Der Text aus dem Alt-Erzebirgischen kann nicht linear übertragen werden, da er sonst unverständlich wäre. Deshalb wird hier eine sinngemäße Übertragung angeboten, die sich weitestgehend am Original orientiert:

“Man soll etwas Bedeutendes sagen, wenn einer eine nimmt,

das etwas Gelehriges ist, wenn alle zusammentreffen,

bringt ein paar Verslein mit und wünscht gutes Glück,

als ob es die Braut nicht gäbe, das Rabenstück?

Mein Bräutigam will mich auch noch zu diesen Hundstagen tragen.

Nun bin ich wohl sein Onkel und mächtiger Graf,

aber er hat mehr, ich weiß nicht wie das kommt.

Hab mir mit ähnlichen Gedichten das Maul schon verbrannt.

Was schadet es, ich mache es für mich.

Da es eben jetzt mit der Amtsfuhre gebracht wurde,

so komm ich unverhofft dazu, wie das Mädchen zum Kinde.

Oho, es wäre mir bald entwischt! Verzeiht es mir! Lasst es geschehen,

nehmt es mit, es kostet mich nichts.

Der gute Bräutigam hat sich stattlich ausgestattet, trifft den Pflock,

hält ihn wohl, bekommt Feuer für die Spähne.

Wir Bauern grüßen ihn vom Dorfe Vogelherd.

Er bekommt einen Engel, sie ist sehr lobenswert.

Er kann nichts daran ändern, es ist ihm so beschert,

sein Leben hat er nun so eingerichtet.

So hab ich nun gehört von Talern, Gold und Geld

davon wird das Herz gestärkt, sehr wohl!

Der Schelm hat gemerkt, dass er in ein wohlhabendes Haus geheiratet hat.

Ich weiß wohl, was sie besitzt. Sie hat etliche hübsche Pfennige,

bisweilen ist sie stur, bisweilen aber auch zugänglich.

Oft lacht das Rabenfleisch, oft weit das arme Ding,

bald stirbt sie bald vor Liebe, bald spricht sie wieder ein wenig,

zuzeiten ist sie gut, zuzeiten ist sie wohl böse und komisch zu den Mädchen,

bald gibt es vollends Stöße wenn er einen Topf zerbricht.

Nachts schläft sie und schnarcht, am Tag nicht immer ist sie ein solcher Schatz.

Wenn schnelle der Nachbar dann das schöne Ferkeltier

das fetteste Schweinchen gegessen hat, wahrlich Gott, er triffts.

Es lebt er andere wohl, der ein Herz im Leibe hat,

der geh und hole sich eine solche Frau. Er bekommt sie, glaubt es mir,

sechs Wochen am Stück, wie Tröpfelbier, wenn es aus einer Pfütze sieht.

Das macht einen solchen Lärm in seiner Lederhose, als wenn er Most und Hefe

und lauter Naumburgisches Bier zusammen gesoffen hätte.

Da nehme ich etwas daraus. Jedes bisschen ist zu fett.”

* * *

Heinrich Köselitz (Peter Gast)

Heinrich Köselitz (* 10. Januar 1854 in Annaberg; † 15. August 1918 ebenda; besser bekannt als Peter Gast) war ein deutscher Schriftsteller und Komponist. Bekannt ist er als langjähriger Freund und Mitarbeiter vom Philosophen Friedrich Nietzsche. Aus: „Verwerrtes Volk“ (Annaberg, 1893)

Der Besenbinder

(Dr Baasnbinder)

Wenn unsereiner auf einem Berg steht, über sich den Himmel, unter sich die ganze Herrlichkeit – die Städte, Flüsse und Wälder und kleinere Berge –, da kann man sich manchmal nicht fassen vor lauter Lus, man muss die Arme ausbreiten und schreien, oder ein paar Wörter reden, oder gar einen Purzelbaum schlagen. Andere zeigen ihre Freude wieder anders. Der eine schaut runter wie ein Betbruder, der andere wie ein General, der Dritte wie ein Affe und der Vierte gar wie ein Geschäftsmann. Dabei fällt mir der Bermsgrüner Besen-Traugott ein. Als der den Besenhandel damals begann, ging er mit den Besen auf dem Rücken hausieren; später legte er sich einen kleinen Handwagen mit einem Hund vorn dran zu. Später konnte er sich sogar einen Leiterwagen mit einem Pferd anschaffen. „Nun werde ich gleich nach Leipzig fahren“, dachte er so bei sich und machte sich auch auf den Weg mit einem ganzen Wagen voll Besen über Schwarzenberg, Grünhain, Zwöhnitz, Stollberg runter nach Penig und Borna bei Liebertwolkwitz. Als er dort auf die Anhöhe kam und in der Probstheider Gegend auf einmal das ungeheure Schlachtfeld sah, wo schon Napoleon Leipzig unter sich hatte liegen sehen, da wurde ihm ganz großartig um das Herz. Er hielt an, knallt mit der Peitsche, dass die ganze Plane in Fetzen ging, und schrie so laut wie er konnte: „Na Leipsch! - Wenn de Gald hast: Baasn sei do!“ - (Nun, Leipzig, wenn Du Geld hast, Besen sind da!).

Und hier einmal im Original:

Wenn uneraans of en Barg stieht: über sich ne Himmel, unner sich de ganze Harrlichkaat – Städt, Flüss un Waller un klennere Barg - , do ka mer sich mannichsmol net losen ver Lust, mer muß de Händ ausbraaten un schreie oder e paar Wörter reden oder gar enn Porzelbaam schlogn! Annere tunne sich wieder annersch aus in ihrer Freed. (…) Do derbei fällt mer dr Barmsgrüner Baasen-Traugott ei. Wie daar ne Baasenhannel afing, ging er mit´n Baasn of´n Buckl hausiern; spöter er sich es Waagel mit enn Hund zuOf de Letzt kunnt´r sich sugar enn Letterwogn un e Pfaar aschaffen – su tat sei Hannel flacken! “Nu wird oder gelei bis of Leipzig gefahrn!“ sat er do bei sich un machet aah richtig mit enn ganzen Fuder Baasen über Schwarzenbarg, Grühaa, Zwänz, Stollbarg nei nooch Penig un Borne bis Liebertwolkwitz. Wie er nu dorten de Ahöh nausgelästert kam un in dr ProbsthaiderGegnd of aamol dos ugeheire Schlachtfald sohch, wu schu dr Napolion hatt Leipzig unten liegn saah, do wur´sch ne ganz grußartig üms Herz rüm. Er hielt a, knallet mit dr Peitsch, doß de ganze Schmitz in Franzen ging, un schrier, wos zun Maul raus kunnt: “Na Leipsch! – Wenn de Gald hast: Baasen sei do!“

Einem geschenkten Gaul...

(Enn geschentn Gaul...)

Als der Kanner Martin seine Goldene Hochzeit feierte, haben alle zusammen – der Pastor, der Oberförster, der Klenke vom Rittergut und alle Bauern – ihm eine kleine Orgel geschenkt. Die stellte der Martin in seine Gute Stube rein. Wenn er dann im Sommer die Fenster offen hatte und man hörte durch den Birnbaum wie er spielte, da blieb man stehen und horchte zu. Es klang so schön, wie vom Himmel runter...!

Nun besuchte ihn einmal ein junger Schulmeister, ich weiß aber nicht woher der kam. Dem zeigte der Martin auch seine Orgel, spielte darauf etwas vor und ließ ihn danach auch mal selber spielen. Da sagte der Schulmeister: „Also, gar so viel kann ich an der Orgel nicht finden. Da gibt es schon bessere in der selben Größe.“ Also, nun hört es sich aber auf, sagt der Martin. Ich habe meine größte Freude daran und ihr wollt die gleich wieder zerstören. Das ist aber egal, ich mach mir einfach nichts daraus. Aber ein Geschenk bemängeln, das ist gar nicht passend. Wer noch mal mit so einer Bemerkung kommt, dem sag ich ganz einfach: „Ener geschenktn Orgel sieht mr net in dr Gorgel!“ (Einer geschenkten Orgel sieht man nicht in die Gurgel!)

Wurst gegen Wurst

(Worscht wider Worscht)

Den Fleischer Krumbholz in der Schmalzgasse habt ihr bestimmt noch gekannt. Der hängte mal, wie man es früher so machte, gleich eine ganzen ausgeschlachteten Ochsen draußen an die Tür. Und weil nun nicht die ganze Zeit jemand dabei stehen konnte, der aufpasste, geschah ihm doch das Malleur, dass der große Hund vom Advokat Wolcher dem Ochsen eine ganzen Happen Fleisch aus dem Genick raus fraß. Der Krumbholz musste schon so was ahnen, denn er dachte, willst nur mal raus schauen. Und da sah er die Bescherung! Und sah auch, wie der große Hund gerade unten um die Straßenecke schwenkte.

„Na warte nur, diesmal setzt es was!“ Und dabei kollerten seine Augen, dass man es ordentlich hörte. Am selben Tag um diese Zeit, als man die Laternen anbrannte, geht der Advokat Wolcher dort vorbei. Der Krumbholz sah ihn schon von Weiten kommen. „Gehorsamster Diener, Herr Advokat“ sagte er ganz freundlich „ich möchte Sie mal was fragen: Wenn einem ein Hund von einem fetten Ochs ein Stück Fleisch runter frisst, wer muss denn danach dafür einstehen?“

„Nun allemal der Herr von dem Hund, das weiß man doch.“

„Mir hat nämlich so eine Bestie heute Vormittag ungefähr drei Pfund davon runter geschnappt.“

„Da schreiben Sie ganz einfach die Rechnung und schicken sie dem Betroffenen zu.“

„Na, dann ist es ja gut, dann werde ich das so machen. Guten Abend, Herr Advokat!“

Wie der Laden zugemacht wurde, setzte sich der Krumbholz hin und schrieb an den Wolcher eine Rechnung über die drei Pfund Rindfleisch, die sein Hund von dem Ochsen runter gemaust hatte. Damals kostete das Pfund Rindfleisch noch sechs Groschen: das machte demnach im Ganzen achtzehn Groschen. Am nächsten Morgen schickt er die Rechnung mit seinem Lehrjungen hinüber.

Als der Advokat den Zettel gelesen hatte, geht er ans Schreibpult und setzt noch darunter: „Einen juristischen Rat erteilt, macht einen Taler, bekomme ich also noch zwölf Groschen raus.“ So was hatte der Krumbholz nicht vermutet. Aber er musste es bezahlen, da half alles nichts. Da suchte er aus einem Kästchen lauter Geld, das niemand mehr annehmen wollte und ließ dem Advokaten ausrichten: „Wenn es ihm lieber wäre, könnte er sich für die zwölf Groschen auch zwei Pfund Fleisch wegholen. Der Bequemlichkeit wegen hätte er den Ochsen schon draußen aufgehängt“. Womit er meinte: Wolscher, Du bist auch ein Hund...!

Der Hammerschmied

(Dr Hammerschmid)

Der alte Kilian, das war auch so ein Original. Solche Leute gibt es immer wieder. Im Augenblick fällt mir nur die Antwort ein, die er einmal unsrem Herrn Pastor gegeben hatte. Als nämlich der Hammerschmied Kilian so in die Jahre kam, fiel ihm das Laufen immer schwerer. Deshalb setzte er sich am Nachmittag, wenn das Wetter schön war, unter die große Linde und rauchte seine Pfeife vor sich hin. Da kam der Pastor mit einem anderen Kirchengängern dort vorbei, ich glaube es war eine Taufe, und fragte ihn: „Nun, wie geht’s denn, Kilian?“ „Ach, Herr Pfarrer, es will halt gar nicht mehr richtig gehen! Da hab ich nun dem lieben Gott mein Lebtag lang um einen gesunden Leib gebeten, und hab doch dabei die Beine vergessen!“

Versprochen

(Verplappert)

Der alte Kilian aus dem Frohnauer Hammer hatte die Hunde gern. Wo er ging, da lief auch sein kleiner Spitz um die Lederhosen herum. Einmal musste er wegen einer dummen Geschichte, bei der sie nicht Recht geben konnten, nach Wolkenstein ins Mühlenamt. Er war kaum drinnen in der Gerichtsstube, da rennt sein Spitz hinter die Regale, schnuppert an den vielen Akten herum und hebt auch gleich das Hinterbein hoch. „Gschscht! Wirst Du gleich dort weg gehen“, schrie der Schreiber. „Ach, lassen sie ihn nur. Was einmal beschissen ist, kann auch beschifft werden!“ Diese Worte bekamen dem Kilian aber schlecht. Er musste fünf Taler dafür zahlen.

Das Rechen-Exempel

(s´ Rachn-Exempl)

Gestern Abend erzählte der Schulmeister, er hätte in der Rechenstunde den Jungen vom Nachtwächter Bittner gefragt, wie viel raus kommt, wenn man zwei von zehn abzieht. Der Junge wusste keine Antwort, er sagte nichts. Nun wollte es ihm der Schulmeister etwas deutlicher machen und sagte: „Wenn Dich Deine Mutter mit zehn Pfennigen zum Bäcker schickt, du sollst für acht Pfennige Semmeln holen – wie viel bekommst du denn dann da raus?“ „Nichts!“ - sagt er - „wir borgen!“

Und dieser Text noch einmal in erzgebirgischer Mundart:

´s Rachn-Exempl

Gestern ohmst drzehlet dr Schulmeester, ´r hätt´ in dr :Rachnstund´ ne Nachtwachter Bittner senn Gung gefregt, wieviel rauskimmt, wemmer zweä vu zaahne o´zieht. Daar Gung wusst´ käne Antwort; ´r muckset net. Nu wollt´s ne dr Schulmeester ä bissl deitlicher machen un saht´: „Wenn Diech die Muter mit zaah´ Pfeng´ zon Beckn schickt, de sölst fr acht Pfeng Sammln hul´n – wieviel kreigste de dä´ do raus?“ „Nischt!“ - saht´ ´r – mr borng!“

Paukers Weisheit

(Paukenschleger-Weisheet)

Die Schulmeister aus dem ganzen Erzgebirge hatten einmal eine große Versammlung in Chemnitz. Sie wurden dort gefeiert, als wenn sei lauter Könige wären. Großer Empfang am Bahnhof, Essen, Reden, Konzertmusik, Ausflüge, Konferenzen – das ging nur so durcheinander: Wir wussten gar nicht mehr, was die Hauptsache und was die Nebensache war. Am letzten Tag wurde sogar – extra für die Schulmeister – im Theater „Don Juan“ (erzgeb.: Dongschewang) gegeben. Als nun die Musikanten gestimmt hatten und es bald los gehen sollte, drehte sich der Paukenschläger Kraft einmal herum, nahm eine Priese aus der Schnupftabakdose und schaute sich die Leute an. „Na, altes Würbeltier?“ fragte sein Nachbar der Brummbass-Fischer, und griff auch mit in die Dose rein. „Was wunderst Du Dich denn so, es sind dir wohl nicht genug Leute im Theater?“ Also, voller wie heute hab ich das Theater schon gesehen, manchmal auch leerer. Aber so voller Lehrer wie heute, hab ich es noch nie gesehen“:

Die Teich-Türe

(De Teich-Thir)

Neulich ging ich in Annaberg paar Meter von meinem Haus am Teichdamm entlang. Da kam eine Gruppe kleiner Jungen mit dem Schulmeister. Dieses und Jenes zeigte und erklärte er und manchmal fragten sie auch dazwischen. Alle guckten durch den Zaun in den Teich und der Schulmeister redete nur vom Wasser, wie es im gewöhnlichen Zustand die Flüsse, Teiche und Meere bildet und wie es bei größerer Wärme in Dampf, Nebel und Wolken übergeht, und wie es bei richtiger Kälte sogar hart und zu Eis wird. Dann fragte er den Sohn vom Mörschelmeyer. „Nun, Kleiner, sag einmal, warum man also im Winter auf dem Teich herum laufen kann?“ - Was denkt Ihr denn, was der Junge darauf antwortete? - „Weil die Teich-Tür offen ist“, sagte er.

Der unselige Schornstein

(De unsaalche Feiereß)

Vor dem Brand von anno 1637 sah unser Annaberg etwas anders aus als jetzt: Schindeldächer, hölzerne Feuer-Essen, Fachwerk mit Lehm verschmiert, die Treppen aus Holz – solche wackeligen Buchten nannten sie damals Häuser, es waren aber meistenteils nur Hütten. Da stand dort, wo jetzt der Schutzteich ist auch so eine baufällige Hütte. Sie hieß nur die „Tyrasburg“. Dort wohnte der Büchsenmacher Lurich, ein ehrlicher Mann, der sich sein bisschen Brot sauer verdiente. Wie es nun früher so in den Schmieden und Schlossern so war – er hatte keine Esse. Der Rauch ging oben zur Dachluke hinaus, aber deswegen passierte nichts Nun kam aber nun die Verordnung heraus, steinerne Feueressen zu haben. Unser Lurich dachte, das lass ich mal sein. Ist es bis jetzt gut gegangen, wird es auch so weiter gehen. So dachten aber der Bürgermeister nicht. Wie er sah, dass der Lurich keine Anstalten zum Essenbau machte, schickte er einen Wachmeister zu ihm und ließ ausrichten: da muss eine Esse gebaut werden! Es gehe beim besten Willen nicht anders. Aber so schnell machte das der Lurich nicht, da musst der Wachtmeister schon noch paar Mal kommen. Und zuletzt kam sogar der Bürgermeister selbst. „Lurich“ - sagte der - „wann wird es denn nun endlich? Sie kommen auch nicht an den Essenbau vorbei. Die Esse muss her! Da beißt die Maus keinen Faden ab. Bin ich es etwa, der die Gesetze macht? Wenn Sie es nicht bald machen, sollte es mir leid tun, dass ich dann zu anderen Maßregeln gegen Sie greifen müsste!“ Da ließ sich der Lurich endlich eine steinernen Esse einbauen. Das war im Februar 1637. Vier Wochen später, es war der 29. März früh um halb Zehn - ich weiß es noch wie heute – läutete auf einmal das Elfuhrglöcklein (Elfgelöckl) und die große Glocke stürmisch. „Feuer, Feuer!“ „Wo denn?“ - „Auf der Siebenhäusergasse!“ Oh, du großes Elend, dachten alle, bei dem Sturm ein Feuer! Oh, Gott, wie wird das werden!? Und es wurde schlimmer, asl es sich ein Mensch vorstellen kann. Die von der Sommerleite waren herüber gekommen und wollten sich das Feuer ansehen. Doch da hieß es aber bald: „Geht schnell nach Hause, bei euch brennt es ja auch schon!“ Der Wind kam vom „Letzten Heller“ rüber, und weil es heller Tag war, sah man nicht, wie die Funken und glühende Schindeln durch die Luft fort flogen. Kurzum, es dauerte keine Stunde da stand auch das ganze Partikel Häuser beim Meisterhaus vorbei, die Große Kirchgasse hinauf, über dem Neumarkt hinüber bis zum Scharfrichter seinen Turm – in Flammen. Über 150 Häuser brannten damals weg. Wie nun gegen Abend die Glut nachließ und die Leute wieder in den Feuerherd hinein konnten, ging auch der Lurich dort hin, wo sein Häuschen gestanden hatte. Da hätte man gleich heulen mögen, wie er so in die verkohlten Balken und und in den Qualm rein stierte und danach wieder zu der schönen Esse hinauf sagte, die kerzengerade alleine da stand. Es war ihm wie weinen und lachen zugleich. Lieber hätte er allerdings ein Donnerwetter los gelassen: „Konnte ich denn nicht noch ein wenig warten mit der Esse? Das haben wir nun von der ewigen Quengelei!“ - dachte er so bei sich und dachte auch an den Bürgermeister. Der ging gerade persönlich mit paar Herren hier vorbei. „Nun sehen sie, meine Herren“ - platzte es aus dem Lurich heraus - „Was nützt mir jetzt die schöne Feueresse. Erst hatte ich ein Häuschen und keine Esse, aber jetzt – Jetzt hab ich ne Esse – und kein Häuschen!“

Ein großes Bündel Heu

(Ä gruß´ Bündl Hei)

Dazu muss zunächst erklärt werden, dass ein „Bündel Heu“ in der Fuhrmannsprache ein Butterbrot mit Käse bedeutet. Köselitz schreibt dazu „Es zeugt von humaner Herablassung und Selbstironie in der Thierliebe der erzgebirgischen Fuhrleute, daß sie dies Essen, das sie im Wirtshaus gewöhnlich einnehmen, während ihre Pferde draußen fressen, mit dem selben Namen belegen, den das Rast-Futter ihrer Thiere hat.“ Aus der Fuhrmannssprache ging der Ausdruck „Bündel Heu“ (Bündl Hei) in die allgemeine Wirtshaussprache des Erzgebirges ein.

Früher bekamen die Budenleute immer zu essen, wenn sie gegen Mittag zu den Kaufleuten herum kamen. Hatten sie dann mit der Zeit mitbekommen, wo es die besten Bissen gab, richteten sie sich so darauf ein, dass sie dort jedes mal so gegen zwei Uhr hin kamen. Der Kaufmann Emmerich in der Wolkensteiner Gasse war einer, der ihnen jedesmal Suppe, Brot und Gemüse gab und auch noch ein Kümmelfleisch hinsetzte. Bei ihm hatte auch jede Woche der von der Eibenstocker Bude zu tun – Traugott hieß der. Einmal der viel später als gewöhnlich zu ihm, weil er anderswo hatte länger warten müssen. „Ach, Gott!“ sagte da der Emmerich, „das tut mir aber leid, wir haben alles aufgegessen... Oder warte mal etwas, wir werden gleich Rat wissen! - Du, Emma (sagte er rasch zum Dienstmädchen), geh doch mal rüber zum Kaiser und hole Emmenthaler Käse wie gewöhnlich. Haste gehört? Emmenthaler Käse!“

Emma geht rüber zum Tütenkrämer und sagt: „Ich möchte Emmenthaler Käse.“ - „Wieviel hast Du gesagt, mein Schätzchen?“ fragt der Kaiser. Die dumme Gans ruft darauf hin ganz patzig: „Emm-en-thaler-Käääse!, ich meine Emmenthaler Schweizer Käse! - Machen Sie nur schnell, sonst bekomme ich zu Hause Ausgeschimpftes!“ Das fuhr den alten Gaalob in die Nase und in alle Glieder; er murmelte herum wie ein Fliege an der Fensterscheibe, holte das große Messer, einen Laib Käse, überlegte sich es noch einmal: „Emm..en..thaler Käse?! Soll das richtig sein? Aber ragen werde ich das zickige Mädchen nicht noch einmal. Es wird schon so sein!“ - und schnitt einen Thaler (das waren damals vier Pfund Käse) herunter, legte das Stück auf die Waage, und weil es ewig nicht stimmen wollte, musste er noch ein paar kleine Stücke mit drauf legen. Danach packte er ihn in gelbes Strohpapier ein, gab das Päckchen der Emma und schrieb den Thaler Käse in ihr Büchlein, denn beim Emmerich ging alles auf Rechnung.

Wenn beim Emmerich die Haustüre auf- oder zugeht, dann klingelt es jedes mal: wie also die Emma wieder nach Hause kam, hörte das der Emmerich. Er war in den ersten Stock hinaufgegangen und hatte die „Eibenstocker Bude“, als er ihn abgefertigt hatte, inzwischen unten in die Stube rein gehen sehen. „Emma!“ rief Emmerich runter „leg nur den Käse auf einen Teller und stell ihn dem Buden-Traugott hin! Vergiss auch das Brot, die Butter und das Kümmelfleisch nicht. Sag ihm nur, ich komme gleich runter und er soll inzwischen essen.“

Nach einer Weile kommt der Emmerich ins Zimmer, wo der Traugott sitzt. Er sieht ganz verwundert den gewaltigen Würfel Käse, den der da vor sich hat. Aber nachzufragen, warum das Mädchen so viel Käse geholt hat, vergaß er gänzlich. Und er dachte, wenn der Traugott genug hat, wird er bestimmt aufhören zu essen. So ging er also in der Stube hin und her und redete manchmal auf den Traugott ein. Der ging aber auf nichts ein und sagte immer nur „Ja!“ oder „So ist es!“ oder „Ist denn das die Möglichkeit!“ Für ihn gab es nichts anderes, wenn er erst mal beim Essen saß – da schwiegen alle Flöten. So schnitt er sich eine Scheibe nach der anderen ab, aß tüchtig Brot dazu und war auch beim Kümmel-Einschenken nicht faul. Na, wenn das so weiter gehen soll, da muss es meinem Emmerich Angst und Bange werden (es lag ihm nämlich viel am Schweizer Käse)! Darum dachte er, willste nur ein bisschen mit der Zaunslatte winken. „Du, Traugott“, sagte er „der Käse ist teuer!“ - „Weiß schon“ meinte der „er schmeckt aber auch danach!“ und dabei schnitt er sich wieder eine Scheibe Brot (Bemm) ab, schmierte die Butter fingerdick darauf und fraß weiter wie ein Scheunendrescher. Mein Emmerich verlor immer mehr seine Ruhe. Nach einer Weile sagte er: „Du, Traugott, von dem Käse darf man nicht zu viel essen, sonst wird man krank.“ - „Mir macht er nichts!“ sagte der Traugott, „später lauf ich ihn mir schon wieder raus!“ - und dazu wieder einen Kanten Brot, ein großes Stück Käse, abgesägt, und weitergemampft und -gekaut, dass die Schwarte kracht. Nun trat dem Emmerich der Angstschweiß auf die Stirn. „Traugott, Traugott! - ich mach mir große Sorgen um dich! Wenn man zu viel Käse ist, dann geht der ganze Magen in Würmer über und die fressen nach und nach den ganzen Menschen auf!“ - „Ach, glauben sie bloß nicht solches Zeug! Das haben sie sich doch nur die ausgedacht, die den Käse gern selber essen.“

Oh, Himmel an der Wand! Was soll nun mein Emmerich tun?! Wegnehmen wollte und konnte er den Käse nicht. Und der Heuochse dort – das sah man schon – hat es darauf abgesehen, das alles alle wird: Käse, Brot, Butter und Kümmel. Drei Pfund Emmenthaler muss er schon runter haben. - Da schwoll endlich meinem Emmerich der Kamm und er sagte fuchsteufelswild: „Traugott!! Jetzt hör aber mal auf mit der Fresserei! Du ruinierst dich nur und fällst mir zum Schluss gar noch tot von der Stange! Ich mag keine Leiche im Haus!“ - „Herr Emmerich! Was sind das für Reden?! Da vergeht einem ja der ganze Appetit! Wenn sie aber meinen, der Käse könnte mir schaden, nun da will ich aufhören und das Stück meiner Frau mitnehmen!“ Daraufhin zog er aus der Seitentasche einen zusammengeknüllten Bogen Packpapier, machte es auf dem Tisch glatt und packte das letzte Pfund Käse ein: „Adjeu, Herr Emmerich! Und schönen Dank für das Essen! Das es nun heute nichts warmes mehr gab, darüber müssen sie sich keine Sorgen machen. Wie sie sehen, nehme ich auch mal mit einem Bündel Heu vorlieb. Leben sie recht wohl!“

Nun, die letzten Worte sagte er schon fast draußen auf der Gasse, denn der Emmerich, der ordentlich vor Wut kochte, schob ihn mehr raus als dass er ihn raus führte. Danach schmiss er die Türe zu und wetterte drinnen weiter, dass es durchs ganze Haus schallte. Vierzehn Tage später zog die Emma fort. Und acht Tage danach, als der Traugott zu Mttag wieder kommen wollte, fand er ein ganz neues Schild angeschlagen wo drauf stand: „Von halb Zwölf bis um Zwei geschlossen.“

Stoßseufzer eines Crottendorfer Räucherkerzchenjungen im Winter

(Stußseifzer von enn Kruutnderfer Räächer_Kerzl-Gung in Winter)

„Wenn iech neer de Finger drfriern thät´! ´s wär´ menn Voter schu racht! Worim kaaft´r mr käne Handsching!!“

Wenn ich mir nur die Finger erfrieren würde, das wäre meinem Vater schon recht! Warum kauft er mir keine Handschuhe!!“

Die Texte entstanden zwischen 1896 und 1900.

* * *

Fritz Körner

Friedrich Leberecht Körner, genannt Fritz, wurde am 28. April 1873 in Waschleithe als Sohn eines Bergmanns geboren und er starb am 15. Juli 1930 in Beierfeld.

Nach dem Besuch der Volksschule in seinem Geburtsort wurde er Bürolehrling im Rathaus von Grünhain. Später erlernte er einen kaufmännischen Beruf, wurde Prokurist und war zuletzt als selbstständiger Kaufmann tätig. Er war lange Zeit krank, und da sein Geschäft nicht gut ging, lebte er in den letzten Jahren in großer Armut. Bereits frühzeitig schrieb er ernste und heitere Geschichten und Gedichte sowie zwei Theaterstücke in erzgebirgischer Mundart, in denen er versuchte, das Typische dieser Landschaft und deren Bewohner darzustellen. Er schöpfte dabei stets aus seiner unmittelbar selbst erlebten Umwelt. Seine Texte unterscheiden sich hinsichtlich der sprachlichen Qualität und der literarischen Substanz positiv von den üblichen Mundartgeschichten. Ungeschönt prangerte er dabei auch Missstände an, womit er sich nicht nur Freund schafft. So auch in der hier übertragenen letzten Arbeit, in deren Mittelpunkt der tote Gänserich „Nebegadnezer/Nebukadnezar“ (genannt nach dem spätbabylonischen König, 640 – 562 v.d.Z., „Werkzeug Gottes zur Bestrafung der Sünden“) steht. Darin bringt Fritz Körner 1930 seine große Enttäuschung über die Verhältnisse und das Verhalten seiner Mitmenschen zum Ausdruck. Es handelt sich hier auch um eine Auseinandersetzung mit der andauernden politischen Bevormundung des Sozialdemokraten Körner durch den damaligen national-konservativen Erzgebirgsverein:

Nebukadnezar

(Nebegadnezer)

Als ich meine Vieherde austreiben wollte: neun Kühe, vier Kälber, einen Brummochsen, zwei Schafe und drei Ziegen, sagte die Bachbäuerin: „Großer, heute hütet die Alma. Du gehst aber jetzt gleich auf den Nussberg zum Aktewar (Gerichtsschreiber, Advokat) Bock und trägst ihm unseren alten Nebegadnezer hin. Der ist heute Nacht gestorben, dort in dem böhmischen Tragannstkorb liegt er.“ „Der Nebegad ist so schnell gestorben? Was hat ihm denn gefehlt? Der war doch gestern noch gut auf den Beinen.“ „Der Zehma hat ihn mit dem Fleischerstecken erschlagen. Komm! Nimm den Tragkorb auf den Rücken. Sag einen schönen Gruß an die Frau Advokat, wegen des Preises käme ich schon mal vorbei. Und wische dir die Nase, bevor du rein gehst. Und sage danke schön, und bedanke dich auch, wenn du was zu Essen bekommst. Und wenn dir eventuell der Herr Advokat ein Schwanzgeld gibt, teilst du es mit der Alma. Und nun geh! Trödle nicht zu lange auf dem langen Weg, du musst heute noch die Hecke schneiden, und sollte ich noch Krautköpfe rein holen, musst du heute auch noch ein Fässchen Sauerkraut eintreten.“

Die Bachbäuerin ging ihr Wege und ich legte den toten Nebekadnezer im Tragkorb zum alten Advokaten Bock schleppen. Der alte Advokat war sehr reich und war ein ganz (lapperfötzlicher) hinterhältiger Mann; der wird an dem Nebegadnezer eine große Freude haben.

Der tote Nebegadnezer war ein Gänserich. Den Spitznamen hatte er bekommen, weil er den Bäuerinnen die Pflanzen, den Salat, die Petersilie und die Blumen aus den Kleingärten weg fraß. Aber nicht aus Dummheit wie einst der biblische Nebegadnezar, nein, nein, aus purer Langeweile, aus reiner Unart, aus blitzblanker Wollust. In seiner Jugend war er mal ein ganz berühmter Gänserich gewesen. Er hatte den Bachbauerbennich (Benjamin Bachbauer), der ins Wasser gefallen war, so lange am Gaaferlatz (Geiferlätzchen, Latz am Hals kleiner Kinder) gehalten, bis die Bachbäuerin zur Hilfe kam. Und als sie nun ihren Benjamin vorn und hinten, oben und unten drückte und küsste, nahm der Bachbauer den Gänserich in den Arm und schrie: „Singt Floria und Gloria! Gänserich, verdammt noch mal, ich will Matz heißen – Mützmatz kannst du schreien – solltest du bei r kein ewiges Leben haben. Kinder, singt und schreibt euch tief ins Herz: Unser braver Gänserich wird nicht geschlachtet und auch nicht verkauft, der hat sein ewiges Leben bei uns!“

Sie haben nun auch wirklich gejubelt und Danklieder gesungen und haben auch Wort gehalten: Nebegadnezer ist in Ehren alt geworden. In großen, großen Ehren. Die Zeitungen haben über ihn geschrieben. Auf dem Jahrmarkt sangen die Bänkelsäner von seiner Tat. Und ein Männelmaler war gekommen und hat den Nebegad angemalt. Ja, der Nebegadnezer war in großen Ehren, aber selber war er kein Ehrengänserich.

„Der Kuckuck war ein feiner Mann, er schafft sich dreißig Weiber an!“ - sang man oft und gern. Und der Nebegadnezer war ein solcher Kuckuck. Hatte irgendwo ein junger Gänserich eine schöne, schneeweiße Gans zur Frau, zwickte und ärgerte der freche Nebegad ihn so sehr, bis er mit Jammergeschrei aus riss und sein schönes Gänselein, sein Herzgeblüt und Herzgespann, in Stich ließ. Auch sonst war er nicht gut angesehen. Die Gasthofkatze, die jeden Fleischerhund kratzte, wenn er sie anfiel, schlich sich an der Seite weg, wenn der alte Nebegadnezer kam. Und die schlimmsten Schuljungen, die den Herrn Vorstand, den reichen Sauma und den Herrn Bergverwalter kein einziges Mal grüßten, die lachten den Nebegadnezer freundlich an und sagten ganz kleinlaut: „Nezerle, wie geht’s dir denn?“ Am liebsten hätten sie auf den alten Dingerich (Kerl, fremder Mann mit zweifelhaften Ruf) einen großen Stein geschmissen. Aber Nebegad verstand einen Spaß: Wer nicht lieb zu ihm war, bekam Schnabelhiebe. Aber aus dieser Tyrannei wuchs die Zuchtrute, die den Nebegadnezer ums Leben brachte. Standen einmal drei oder vier Frauen wie angeleimt beieinander und zogen – in christlicher Art – über die Kölberlott (Lotte, die Kälber betreut) oder den Ochsendav (Gustav, der einen Ochsen besitzt) her, da trieb sie der reche Nebegadnezer auseinander. Hatte man mal eine neue Hose oder ein neues Hemd an und fand sich wichtig, und grüßte deshalb den Gänserich nicht, trieb einen der auf den Baum oder in den Bach rein. In Glanz und Gnade krabbelte man nun auf den Baum rauf oder plumste wei ein Frosch ins Wasser, aber in Schande und Ungnade kam man dann wieder auf festen Boden und nach Hause. Doch wenn dort nachher der Vater oder die Mutter den Birkengottfried (Besen aus Birkenzweigen), die Elle oder den Strick an einem ausprobierten wollten, sagte man: „Lasst mich nur heute, heute bin ich unschuldig, der Nebegad hat mich getrieben.“ Nun wurde der Vater ein Löwe und die Mutter eine Löwin und brüllten: „Wann wird denn dem Nebegad sein Sündenmaß überlaufen? Der müsste nicht Nebegadnezer – der erweckt doch zuletzt Reue im Leid – der müsste Judas, Herodes oder Holufernes heißen! Den Gänserich müssten sie mit Mistgabeln erstechen und mit Krauthacken erschlagen. Wenn es dem nicht rein kommt, - ich weiß nicht, was der liebe Gott manches mal für ein Mann ist.“

Manche Leute denken, der liebe Gott macht es wie der alte Förster aus Greiz, die die Kinder auf der Straße verprügelt. Ich habe aber heraus gefunden, dass er mehr dem Bortenmann aus Heide (Ort bei Schwarzenberg) ähnelt. Der hatte einen einzigen Jungen, den Karl und der Karl war ein großer Faulenzer, und was er klöppelte, war Schlunk (schlechte Arbeit). Aber einmal im Jahr, wenn sie richtig im Saft standen, da schnitt der Bortenmann Pfeifen-Gerten (Ruten) ab. Da sagte der Bortenmann zum Karl: „Heute werden wir mal vergleichen, wie unsere Rechnung steht.“ Und als nun der Karl in der guten Stube wie auf glühenden Kohlen saß, nahm der Bortenmann das Büchlein raus und las vor, was da drinnen stand. Lauter große, reife Sünden, die der schöne Karl begangen hatte, standen in dem Büchlein: Pfockensünden, Traumsünden, Sünden ganz rot und grell. Hatte nun der Bortenmann die vielen Sünden vorgelesen, griff er in die Hosentasche, holte sein Schnappmesser raus und sagte: „Da hast du mein Messer, geh mal ins Gestrüpp und hole mal paar recht schöne Pfeifen-Gerten, ich will dir Nachmittag ein paar Pfeifen und Flöten machen.“ Und der Karl ging. Und immer wenn er eine besonders schöne und glatte Pfeifen-Gerte fand dachte er: „Wird daraus nun eine Pfeife oder bekomme ich damit Pfiffe?“ Und da erwachte im schönen Karl Reue und Leid. Und als er nach Hause kam sagte er: „Vater, ich hab es eingesehen, ich habe nicht gefolgt. Da habe ich feste, schlanke Gerten mitgebracht. Verhau mich gnädig damit.“ Und wenn es paar Schläge gegeben hat, dann waren die doch gt und nützlich. Am Nachmittag aber saß der Bortenmann mit seinem Karl im Kleingarten und sie sangen:

„Kloppe, kloppe Pfeifel,

Maadel gieh ins Teichel.

Laaft se nort dos Bargel na,

hot se schwarze Fizschuh a.

Is mei Pfeifel ut geroten,

ass´mer morgn enn Schweinebroten.“

Oder sie bliesen Flöte und Pfeife.

Macht es also der liebe Gott wie der Heidener Bortenmann, so mach er es gut und richtig. Denn neunzig Prozent aller Sünden, die dem Nebegadnezer aufgeladen wurden, hatte er nicht begangen. Jeder Junge und jedes Mädchen schob die Schuld auf den armen Gänserich, wenn sie mal was ausgefressen hatten. Und als die Schuld haushoch geworden war, da hat der aufgehetzte Fleischer Zehma den Gänserich mit dem Gutentagstacken (Spazierstock) erschlagen.

Auch ich war ein solcher Lügenbeutel gewesen. Ich lag auch lieber am Bach als am Buch, saß lieber auf der Tanne als auf der Tenne und hatte an den fünf stinkenden Wiedehopfen auf der Saurrampferwiese mehr Freude als an den fünf frommen Schwestern Wiedehopp, die alle fünf nach Pech und Schwefel schrien, wenn ich ihre dreifarbene Katze ärgerte. Und als ich mir das alles so richtig überlegte, musste ich den böhmischen Tragkorb absetzen und meinen armen, toten Nebegadnezer anschauen. Da lag er nun, der große, stolze Gänsekönig. Geschlossen waren die Augen und der Schnabel, der sonst so gewaltig zischen konnte, und um den Kopf herum hatte der König ein Strohband, da war das Loch darunter, das ihm der Zehma geschlagen und die Bachbäuerin gestochen hatte. „Armer Nebegad! Guter Gänserich, hast mir so manchen Schlag erspart. Ich wollt, ich hätte sie jetzt und wir könnten miteinander im Oswaldbach herum plätschern und herum planschen und könnten Kraabisser (Krebse), Forellen und Kaulquappen fangen oder jagen!“

„Und prangen dein Sünden

wie rosenroter Klee,

musst du zuletzt doch finden

Arznei wie Koloquinthen

und bitterer noch als Aloen.

Sie ist gefallen, Babylon,

die stolze Stadt!

Und ihr unseliger König

Nebugad liegt vor uns im Staube!“, -

so jubelten zwei fromme Wiedhopp-Mädchen und schauten den armen König mit richtigen Nudelaugen an. „Und dir, Bursche, wird es nicht besser gehen“, sagte die Friedericke und gab mir einen Stoß. Sollte ich sie mal im Himmel treffen, bekommt sie den Stoß wieder, die hat mich so oft geärgert, das alte Reff. Aber ich war noch nicht aus der ersten Aufregung raus, da kamen die zwei Sauschneider-Mädchen, die Rosa und die Margarethe, und gerade die zwei hatte der Nebegad so sehr oft gebissen. Aber die hatten keine Freude an seinem Tot. „Der arme Matz“, sagte die Rosa, und sie liefen und suchten Blumen und Gräser und banden dem armen Gänserich einen schönen Kranz und steckten ihm eine schöne weiße Schafgarbenblume in den Schnabel. Nun nahm ich den Korb wieder auf den Buckel. Und als ich ein böses Gedicht auf die Wiedehopp-Mädchen fertig hatte, war ich auf dem Nussberg und suchte am Haus des Advokaten Bock die Klingel. Aber sucht mal eine Klingel, wenn keine da ist. Auf jeden Nagelkopf hab ich gedrückt, aber klingeln tat es nicht. „Siehst du nicht, du Harzer Krummochse, dass der einen Kloppding (Türklopfer) an der Haustüre hat“, so fuhr mich ein Nusserberger Junge an, der wahrscheinlich vom Mistausbreiten kam, denn er hatte die Mistgabel auf der Schulter und seine Stiefel waren voller Dreck und Schneidespäne. Und mit seinen Lahtschern (Stiefel) trat er ein paar Mal derb an die Türe, drinnen wurde es lebendig. Bald knarrte die Haustüre und der Advokat kam. Es war ein großer, langer Kerl in Schlafrock, Zipfelmütze und Babuschen (Filz- Hausschuhe). „Es ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben“, sagte er, das war sein Leibspruch. „Was willst du?“

Ich haspelte schnell meinen Spruch herunter, hatte aber wahrscheinlich tüchtigen Quatsch gesagt, denn der Herr Advokat sagte: „Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Anfang Oktober und noch Heupferde.“ Mit den Heupferden meinte er mich. „Nun, was bringst du? Ist doch kolossal...“ „Den Nebegnedzar bring ich.“

„Ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben. Bringt mir der Heiducke den alten Kümmeltürken Nebugadnezar. Ich erkläre dir aber kurz und bündig, dass ich jegliches Getier, so da kreucht und fleucht, verabscheue. Ich liebe nur zwei Vögel, die Gans und das Schwein; Kuhhasen (Kaninchen), Katzen und Hunde, gleich ob sie Nebugadnezar oder Abedenego heißen, hasse ich. Hast du es gehört?“

„Nein.“

„Ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben! Versteht der Mensch kein Deutsch? Ich sag dir nur: Mache dir keine Illusion und gewöhne dich an Logik. Verstehst du?“

„Nein, ich verstehe sie nicht.“

„Ist ja kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Bei euch ist wohl der Zapfen eingefroren?“

„Ich weiß nicht, und ich mag es auch gar nicht wissen. Ich bringe Ihnen keinen Löwen und auch keinen Hund. Ich bringe von der Bachbäuerin den Nebegadnezer. Der war früher ein Gänserich, aber jetzt ist er tot.“

„Ist doch kolossal! Ein Gans bringst du? Da kommst du doch wie gerufen. Natalgen, Nataligen, komm doch stande pede, der Junge hat eine Gans! Ach, da entsinne ich mich, Natale ist einkaufen gegangen. Packe die Gans aus!“ Ich tat es. Als der alte Mann das Blumenkränzchen sah, dass die beiden Mädchen dem Gänserich umgehängt hatten, sagte er: „Sehr poetisch, sehr niedlich. Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Sehr nette, vortreffliche Frau, die Bäuerin!“ Und nun nahm er den Gänserich raus, wog ihn mit der rechten und wog ihn mit der linken Hand und sagte mit strahlendem Gesicht: „Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Eine Gans ist mir lieber denn eine Nachtigall.

Denn ohne ihre weisheitsvollen Spulen

wo wäre Wissenschaft,

wo unsre Kanzleien, hohe Schulen,

wo die Beamtenschaft?“

Er trug die Gans raus, kam aber gleich wieder. „Kann dich leider nicht nach Gebühr entlohnen, denn der Brotschrank ist leer. Und sämtliche Sportel-, Accisse-, Haupt- und Gefällkassen hat Frau Advokat mit. Aber du sollst kolossal belohnt werden. In etwa vier Wochen nehme ich die Winterbirnen ab, da kommst du und holst dir einen halben Scheffel.“ Es passte mir zwar nicht, dass ich so nackit (ohne Belohnung) fort musste, und ich ärgerte mich tüchtig darüber, dass die Advokaten nichts im Haus haben, wenn ihnen ein Junge eine Gans bringt. Die kommenden vier Wochen passte ich genau auf, dass der liebe Gott ein richtiges zum Birnenreifen machte. Und ich muss sagen, ich war mit dem gesamten Wetter zufrieden. Es war ein wunderbarer Herbst und bis in den November hinein schien die liebe Sonne. Endlich aber besann sich der Herbst darauf, dass er die Pflanzen und Gräser zu Bett bringen musste, eh der Winter mit Eiszapfen wirft. Er machte ein verdrießliches Gesicht, hatte die Nebelkapuze aufgesetzt und schrie in der Nacht: „Schert euch zur Ruhe, der Winter kommt!“ Da trieb der Kuhjunge nicht mehr aus, da begann das Dreschen in der Scheune, da lief ich zum Nussberg wegen meiner Birnen.

Und diesmal hatte ich Glück. Ich fand den Klopfer an der Türe, die Frau Advokat, eine kleine freundliche Frau machte auf und führte mich in die Stube. Und die hoch erfreuliche Aussicht: der Herr Advokat lag in einem Faulenzerstuhl, las ein kleines Heftchen und aß Birnen dazu, die neben ihm auf dem Tisch standen. Feine, rotbackige Birnen waren das. Drei davon verschlang ich gleich mit den Augen. „Ist doch kolossal, was wir jetzt für eine Witterung haben. Künftig holen wir das Solaröl bei dem alten Grimm in Grünhain, wir holen´s in der Klostermühle, man hat nämlich in dem Klosterteich eine Solarölquelle entdeckt. Ist doch kolossal! Was will denn der Bursche?“ „Um meine Birnen bitte ich.“ „Der König tut Taten und der Wächter tut Tuten. Alles mit Unterschied. Ist doch kolossal, was wir jetzt für gottlose Jungen haben. Herznatalgen, das ist der Bube!“ Die Frau schaute mich scharf, aber nicht bösartig an. „Das ist der Bursche, der uns den Sorgenganserich, den Schmerzensganser, den Tränendomesticus ins Haus gebracht hat. Wer den Dichter nicht ehrt, ist des Liedes nicht wert. Sieh dir diese Frau an, sie ist in puncto Kochen ein Genie, ihre Braten sind Gedichte. Und dieser unselige Nebgadnezer geriet ihr nicht. Mit ihren Tränen hat sie in versalzen. Und ich saß hier an diesem Tisch, wetzte Messer und Gabel aneinander und formte vor Langweile Brotkügelchen. Da platzte sie herein mit der Kummerbotschaft, der Tantalusnachricht: Joachim, der Braten ist noch hart. Wie alt war dieses greuliche Gänsetier? Bei den Manen deiner Väter rede die Wahrheit!“

„Vierunddreißig Jahre, sagt man, wäre sie alt gewesen.“

„Deckt sich fast mit meinen peinlichen Recherchen. Nataligen, hörst du? Vierunddreißig Jahre war der Nebugadnezer alt. Ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben. Isst man solche Gänse? Verkauft man sie? Trägt man sie frommen Menschen ins Haus? Bursche, Bube! Verräter! Weißt du, wer Wallenstein war? Rede!“

„Ein Hauptmann im Dreißigjährigen Krieg.“

Ein Hauptmann – Blech – Generalissimus war er. Und wie sagen seine Soldaten: Er trgt einen Koller von Elenshaut, dass keine Kugel kann durchdringen. Man nennt diesen Elen auch Elch oder Schelch. Weißt du, was ich tun werde? Kugelfangende Koller brauche ich nicht, ich werde mir aus der Gänsehaut eures Nebugadnezers beim Hosenbeutler eine Lederhose machen lassen. Lebte Wallenstein noch, würde ich ihm diese Haut submissest dedictieren. Und wie heißt es weiter im Wallenstein, Bube?

´Auf das Unrecht folgt das Übel

wie die Träne auf die Zwiebel´.“

Und als er das gesagt hatte, stand er auf und schlug mir das Heft ein paar mal derb über die Ohren.

„Joachim, bezähme dich!“ warnte seine Frau. „Ach was, ich muss mich auswettern, ist doch kolossal, was wir jetzt für Witterung haben.“ Die freundliche Frau steckte mich zur Türe raus.

Das war meine erste Bekanntschaft mit dem „Glückauf“ (Zeitschrift des Erzgebirgsvereins) und meine letzte mit dem Advokat Bock. Er ist nach Dresden gezogen. Aber den halben Scheffel Birnen ist er mir heute noch schuldig.

* * *

Anton Günther

Der wohl bedeutendste Volksdichter und Liedermacher des Erzgebirges wurde am 5. Juni 1876 in Gottesgab (Boži Dar, Tschechien) als Sohn eines Bergmanns geboren. Er besuchte in St. Joachimsthal (heute Sv. Jachymow) die Grundschule. Danach lernte er in Buchholz (Schwesterstadt von Annaberg) in der Karlsbader Straße den Beruf eines Lithographen. In seiner Prager Zeit (1895-1901) entstanden viele seiner Lieder, die er bei seiner Rückkehr nach Gottesgab auf Postkarten drucken lies (Erfinder der Liedpostkarte) und verkaufte. Nebenbei betrieb er eine Kleinlandwirtschaft. Er trug viele seiner über 100 Lieder, zahlreichen Gedichte und Mundart-Erzählungen in Veranstaltungen selbst vor. Unter dem psychischen Druck der politischen Verhältnisse beging der „Sänger des Erzgebirges“ am 29. April 1937 Suizid. Am Ende des selben Jahr erschien eine Gesamtausgabe seines Werkes aus dem die folgenden Texte übertragen wurden:

Auf einem Hirsch geritten

(Of´n Hirsch gerieten)

Zu jener Zeit, als es in Gottesgab noch mehr Vieh gab, da hatte eine Hirte drei Schock Rindvieh zu hüten. Da hat der alte lange Wenz mit gehütet und der kam im Wald an eine Schachtel. Damals war der Wald viel dichter wie jetzt, da konnte man kaum durch gehen. Und als er dann in die Schachtel rein schaute er traute seinen Augen nicht, lag ein drinnen und hat geschlafen. Der lange Wenz, ganz erschrocken, wusste vor lauter Eile nicht, was er machen soll. Er sprang auf den Hirsch drauf und erwischte ihn am Geweih. Nun, der Hirsch steht auf und rennt mit dem Wenz durch dick und dünn fort. Ja, der hätte gerne den Hirsch los gelassen, konnte aber nicht. Immer weiter durch den Wald ging der Ritt, das Gesicht hatte er schon ganz zerkratzt, der Anzug hing in Fetzen runter. Und weiter ging es, bis er hinter dem Försterhaus zusammengebrochen ist und der Wenz halbtot unten lag. Als der Hirsch gespürt hat, dass es leichter wurde, holla, da war er weg und der Wenz lag da mit lauter Kratzer und keinen Fetzen mehr am Leib. Der hats sich seitdem auf keinen Hirsch mehr drauf gesetzt.

1904

O du verkehrte Welt

(O du verkehrte Walt)

Neulich meint ein Alter, der bei uns hutzen (zusammensitzen, treffen, reden) war, weil doch jetzt das Schneeschuhfahren und das Ruscheln (Rodeln) so aufgekommen ist: „Die Welt wird jatzt ganz verdreht. Früher, wenn wir einmal geruschelt sind, da kam gleich der Kantor oder der Polizist, und da musste man sich schnell aus dem Staub machen, sonst war der Schlitten weg. Und jetzt fährt der Lehrer selber mit. Was sagt ihr den dazu? O du verkehrte Welt!“

1904

Wegen eines Kusses

(Waagn enn Schmatz)

Die Albert Jule und die Fickel Mine waren Freundinnen, und die haben sich auch alles erzählt. Einmal war doch der Heim bei der Jule zu Besuch. Am anderen Tag sagte die Jule zu der Mine: „Heute Nacht konnte ich kein Auge zumachen, der Heim hat mir gestern einen Kuss gegeben, und nun hab ich Angst, dass ich ein Kind bekomme.“

1904

Bei der Firmung

(Be dr Firming)

Es war Firmung. Der Erzbischof war da, hat die Kinder geprüft und hat unter anderem gefragt: „Kinder, was stellt Ihr Euch denn unter dem Herrn der Heerscharen vor?“ - Keiner hat sich gerührt. Endlich, der kleine Edelward reckt die Hand in die Höhe. „Also doch einer, Du weißt es also. Also, was stellst Du Dir vor mein Kleiner: Der Herr er Heerscharen?“ DerEdelward meinte: „Das wird halt ein Korporal gewesen sein.“ „Also, er hat doch einen Begriff davon“ - freute sich der Bischof. In der zweiten Frage ging es um Josef von Ägypten. Da kam man auf einen Mundschenk zu sprechen. Der Bischof fragt: „Was versteht Ihr denn unter einem Mundschenk?“ Wieder hat sich niemand gemeldet, außer den Edelward: „Wird halt ein Wirt gewesen sein.“

1904

Der Schatten

(Dr Schattn)

Der alte Oberlehrer Kriegelstein hat nur einen kleinen Schnurrbart und unter dem Kinn eine Fliege. Einmal kam er am Abend zu spät in den Gasthof zu den Stammgästen. Als sie ihn fragten, wo er jetzt erst her komme, sagte er: „Also, Leute, was mir heute passiert ist. Es ist irgendwas nicht richtig am Steinbruch. Ich gehe von Wiesenthal raus. Und als ich bald am Steinbruch war, da ist mitten auf der Straße ein Graben. Ich mach einen Sprung, und wieder einer. Nun bin ich ordentlich erbost. Ich gehe wieder ein Stück, da ist wieder ein Graben. Nun bleibe ich stehen und schau mich überall um, - endlich hatte ich es erkannt: Da schien der Mond und mein Schnurrbart hat seinen Schatten geschmissen, dass ich dachte, es wäre ein Graben.“

1905

Beim Vogelstellen

(Ben Vugelstelln)

Der alte Harzer Zwack fährt eigentlich Mist, aber im Frühjahr war der noch ein wenig gefroren. Nebenher war er noch Vogelsteller. Und wir waren auch so ein paar Jungs, die nicht weit weg davon auch welche gestellt haben. Aber wir haben nichts gefangen. Wenn ein Vöglein kam, sind die alle zusammen rüber zu ihm geflogen, weil der Zwack einen guten Lockvogel hatte. Da haben wir uns immer geärgert. Wir haben wirklich lange gewartet, dann kam der Nebel gezogen und da war keinen dort, weil sie beim Mist waren. Ich schleiche mich hin, hab unseren Quaaker (Lockvogel) in denen ihren Bauer gesteckt und denen ihren Vogel raus genommen und in unseren Bauer rein gesteckt. Nun sind wir freilich am anderen Tag auch nicht Vogelstellen gegangen. Da meine der Zwack: „Sagt mir nur mal, mein Quaaker muss ganz heißer sein, der tut heute überhaupt nicht seine Gusch (Mund, Schnabel) auf, es ist wahrscheinlich gestern ein wenig zu kalt gewesen.“

Diese Geschichte hat der Kühn Franz erlebt.

1905

Der einzige Bettelmann

(Der aanzige Battelma)

In Wickwitz gab es nur einen einzigen Bettelmann. Wenn der betteln gegangen ist, wie es früher so war, wo der Kreuzer noch einen Wert hatte, hat er einen Heller, dort ein Stückchen Brot oder ein „Helfe Dir Gott“ bekommen. Einmal triffte re den Vorsteher, sie waren per Du miteinander, wie es eben in solch kleinem Ort üblich ist. Sagt der Bettelmann: „Horch mal, wann habt ihr denn wieder mal eine Sitzung? Ich hätte etwas Wichtiges vorzubringen.“ „Nun, das kannst du mir doch gleich sagen“, meinte der Vorsteher. „Nein, das muss ich selbst vorbringen.“ „Nun, kommste halt morgen, da ist wieder Sitzung.“ Richtig, die Sitzung findet statt, der Vorsteher sitzt mit den Ausschüssen zusammen und da kam auch der Bettelmann herein. „Also, was ist denn so wichtig, was du so bringst?“ Da sagte der Bettelmann: „Horchen sie meine Herren: Ich bin der einzige Bettelmann. Was ich da bekomme ist einmal ein Heller, mal ein Stückchen Brot und auch mal gar nichts, davon kann ich nicht leben. Wenn ihr da keine andere Regelung trefft müsst ihr euch bald einen anderen Bettelmann anschaffen, ich mach keinen mehr!“ - und zur Tür raus war er.

1907

Vom Schmuggeln

(Ven Paschen)

Der kleine Eduard hatte sich einmal in Wiesenthal einen neuen Hut gekauft, da waren oben solche Reifchen dran. Das war damals was Neues. Er hat den Hut im Neuen Haus gelassen. Einmal hat er einen ganz alte Mütze aufgesetzt, ist rauf gegangen und wollte den Hut holen Im Neuen Haus hat er dann einen halben Liter um den anderen getrunken und war schon ein wenig angeraucht (beschwipst). Der Hut war in einer Tüte drinnen, und anstatt den Hut aufzusetzen, hat er in seinem Suff die alte Mütze aufgelassen und den Hut in der Tüte getragen. An der Grenze hat er überlegt, ob er den Steig oder die Straße gehen soll – er nahm den Steig. Als er zum Wachhäuschen kam, wer stand da? Der alte Lorenz, was damals der Oberaufseher war, und besoffen. „Was tragen Sie da in der Tüte?“ Der Eduard sagte: „Ich weiß nicht.“ „Also gehen Sie mit aufs Zollamt.“ nun sind wir eben gegangen, erzählte der Eduard, mehr getorkelt als gegangen. Jetzt war ich aber so gescheit, schließlich war der Lorenz besoffen, und habe mir hinter ihm geschwind meinen Hut aufgesetzt und die alte Mütze in die Tüte gesteckt. Auf dem Zollamt war keine Zollstunde mehr. Da sagte der Lorenz: „Also müssen Sie die Tüte da lassen und kommen morgen wieder.“ Ich habe die Tüte mit der alten Mütze legen gelassen und bin mit meinem neuen Hut nach Hause. - Die konnten warten, bis ich kam.

1908

Die Sakramente

(De Sakrementer)

Der Zachenwenz (Wenzel Zachen) geht zum alten Dechant in das Tal zum Examen für die Hochzeit. Da fragt ihn der alte Dechant, wie viel Sakramente es denn gibt? „Fünfundzwanzig“ sagt der Wenz. Da schickte der alte Dechant ihn wieder nach Hause, er solle erst mal lernen. Unterwegs trifft er einen Bergmann, seinen Kameraden, der will auch heiraten und geht zum Examen. Der Wenz fragt ihn: „Weißt du denn auch, wie viel Sakramente es gibt?“ Sagte der darauf: „Halt sieben.“ „Ja“, sagte der Wenz, „geh nur zum alten Dechant mit deinen paar Stück, ich habe fünfundzwanzig gesagt und das war noch nicht genug.“

1909

Der Kalender

(Der Kalender)

Der Ehrenbau Pepp (Josef) trägt jedes Jahr die Kalender aus. Kam er auch mit einem neuen Kalender zu den Försterhäuser, wo eine alte Frau wohnte. Sie sagte:“ Brauch in diesem Jahr aber keinen, der alte ist noch tadellos wie neu.“

Der Ehrnbau Pepp trögt alle Gahr de Kolander rüm. Kam er aah mit en neie Kolander nooch Färschterhaiser ze ner alten Fraa. Sat die: „Brauchn heier fei kan, es is der alte noch wie nei, is noch kaa Utaatel dra.“

1912

Von der Johanna Wagner

(Ve de Wogner Nann)

Als die große Hungsersnot war, hatte man die Johanna Wagner aus dem Armenhaus gefragt: „Nannel, wie geht’s denn?“ „Halt der schreckliche/verdammte Hunger“, sagte sie, „ich würde ein Pferd gleich mit dem Hufeisen fressen.“

Wie darr gruße Honger e su war, hobn se de Wogner Nann aus ´n Armehaus e Mol gefrogt: „Nannel, wie gieht´s denn?“ „Halt daar donnerkeilische Honger,“ sat se, „ich frassit doch e Pfarr mit z´ammsten Eisen.“

1920

Judensklaven

(Judensklaven)

Gestern und heute liegt der Nebel büscheldick. Die Mark ist nur noch acht Heller wert. Gestern meinte die Frau vom Schlebäck-Seff (Bäcker Josef Schle): „Die Mark gilt gar nichts mehr.“ Da ist alles nach Wiesenthal gerannt, in der Zwischenzeit ist die Mark wieder gestiegen. Heute früh bin ich bei dem Nebel Semmeln beim Taiber Bäck (Bäcker Teuber) holen gegangen und hab dort den alten Salzer getroffen. Sagte ich: „Das ist aber heute ein unerfreuliches Wetter.“ Sagte er: „Mißgetimmtes Wetter.“ Danach bin ich ein Stück mit ihm gegangen. Dann sind wir mal stehen geblieben und er fragte mich: „Hast wohl wieder einen recht großen Schein gewechselt?“ „Ja“, sagte ich, „das ist nichts mehr, die Kronen sind rar. Tausend Mark, die hat man jetzt schnell.“ „Und weißt du denn auch, wer uns in diese Klemme gebracht hat?“ fragte er. „Und weißt du was wir sind? Wir sind keine Tschchensklaven, auch keine Franzosensklaven! Wir sind Judensklaven, die haben uns in den Krallen! Das, was vorne rein kommt, ist schon hundert Mal versteuert, und das, was hinten raus geht, sogar der Scheißdreck, mit Respekt zu melden, sogar der muss versteuert werden. Wenn ich heute noch mal zwanzig, dreißig Jahre wäre und das Bier halbwegs billig, da ging es uns besser. Leb´ wohl Anton!“

1922

Da drücke ich immer die Augen zu.

(Do drück ich immer de Aagn zu)

Der alte Seff (Josef) hat Bier gefahren und hat immer, weil er gerne einen getrunken hat und ein wenig besoffen war, auf dem Bock (Schußkahl = die „Kaule“ auf dem Pferdebock vor der Sitzbank) geschlafen. Einmal kam der Polizist/Gendarm (Schandarm) und hat ihn angehalten. „Warum schlafen Sie immer, Sie wissen doch, dass das strafbar ist?“ „Da kann ich nichts dafür“, sagte der Seff darauf, „ich mag den Polizisten nicht gern sehen, und da drücke ich immer die Augen zu.“

1923

Die geht auch rüber

(Die gieht rüber aah)

Beim Süß in der Stube, was früher das Bundesheim war, das nennen sie zur „Hutschachtel“, weil da früher so ein kleines Wirtshaus war, dort saßen immer gegen Abend ein paar gemütliche Leute beisammen. Zu jener Zeit war es überhaupt gemütlicher. Wie es eben vor dem Krieg war, als sich die Leute noch besser vertragen haben. Man hat keinen Unterschied gemacht wie heutzutage, da saßen eben alle zusammen, ob das Lehrer oder Waldarbeiter, Bordenhändler, Musikanten, Bäcker, Fleischer oder Fuhrmänner waren, Finanzbeamte oder Schmuggler, das blieb sich gleich, die haben sich eben vertragen und einander geachtet. Und deshalb war es auch gemütlicher als heutzutage. Über Politik haben höchstens ein paar Bessere, wie man so sagt, hier und da mal geredet, ansonsten hat man sich nicht viel darum gekümmert.

Wenn nun die langen finsteren Abende im Herbst ran kamen, das wenige Heu auf dem Boden war, das Heizmaterial drinnen, die Türen gefüttert, die Doppelfenster angebaut, auch schon ein wenig Krippelmost (Krabbel-Most, Sturm, Federweißer) zu Hause war, und man hatte ein paar Sechser übrig, ist man abends gern auf einen halben Liter Bier gegangen, der hat sieben Kreuzer gekostet. Wenn man in das Stübel rein kam, saßen da immer paar gemütliche Leute. Der Emil, das heißt, seine Frau, hat immer solche großen Heringe eingelegt. Da hat man sich einen Scheibe Brot genommen, solche einen Hering gegessen, einen halben Liter Bier dazu getrunken und danach noch eine Pfeife Tabak geraucht.

Ich bin auch wieder mal gegen Abend rüber gegangen, draußen hat es schon geschneit. Da hat man sich beeilt, um in die Stube rein zu kommen. Durch den Tabakrauch konnte man die Leute zuerst gar nicht erkennen, erst als man sich etwas daran gewöhnt hat. „Guten Abend!“ „Willkommen, nimm nur Platz!“ Und schon saß man hinten auf der Bank oder auf dem alten Kanepee (Sofa). Im alten Kachelofen ist das Feuer nie ausgegangen, dafür hat Emils Frau schon gesorgt. Die hat den ganzen Sommer solche starke Äste nach Hause geschleppt und die sind wie der helle Satan, wenn die zu brennen anfangen. Da saßen nun einstmals, sie sind schon alle gestorben, Gott gebe ihnen den Himmel, der Prager Karl, der der Wassermacher war, er hat den 70er Krieg mitgemacht. Der alte Frühauf Tonel hatte sich mit der Schmuggelei gut ausgekannt. Der Glöckner, der alte Unger Herrmann, der hat immer paar Schnorken erzählt. Auch mein Schwiegervater, der alte Zettel, war dort. Neben mir saß der Albrecht Habnnes, der Förster, und neben dem der Sommerkattel Hans, der war zu jener Zeit Armenhausvater. Da wurde nun allerhand diskutiert. Unter anderem am auch die Diskussion, weil sie ja alle viel gereiste Leute waren, auf das Reisen, denn die alten mussten oft hinaus in die Fremde und haben sich mit der Musik oder mit dem Bordenhandel das Brot verdient. Da war auch die Rede von Pürschstein an der Eger. Der Albrecht Hannes, ein hühnischer Wolf, hat eine solch große Holzpfeife geraucht, dass es aussah, als wenn Brot gebacken wird. Der Sommerkattel Hans einte: „Ja vor dreißig, fünfunddreißig Jahren kam ich auch dort hin, da geht doch einen Brücke über die Eger.“ Der Hannes qualmte und horchte und der alte Hans erzählte von seinen Reisen und immer wieder mal: „Ich weiß ganz genau, das dort einen Brücke rüber geht.“ Der Hannes qualmte und sagte nichts dazu. Das Erzählen geht weiter und immer sagte er wieder, wenn er einen Schluck aus seinem Glas getrunken hatte: „Ja, da geht eine Brücke über die Eger. Da sind wir mal hinüber gegangen und mussten einen Kreuzer zahlen.“ Vielleicht eine Viertelstunde lang hatte er schon erzählt, der Hannes bläst den Rauch dem alten Hans seitlich ins Gesicht und der Hans sagt noch einmal. „Nun, dort geht eine Brücke hinüber.“ Endlich macht der Hannes noch einen tüchtigen Zug aus seiner Pfeife und sagt ganz gemütlich: „Die gieht rüber aah“ (Die geht auch rüber).

Das hab ich mir gemerkt, und als nach dem Krieg der, , die Arbeit nimmer geachtet haben Umsturz kam und alles so verwirrt getan hat, wie die Leute auf einmal eine neue Welt aufbauen wollten, wie sie alles, was immer recht und gut war, nimmer geachtet haben, wie sie auf einmal lauter neue Parteien gründeten, von Gott und Kirche nichts wissen wollten, wie sie nicht mehr wussten, wie sie sich modisch kleiden sollten, da habe ich an einem Abend im Wirtsstübchen daran gedacht und hab mir gesagt: Nein, ich mache nicht mit. Ich bleibe hier drüben über der Brücke, denn die, die auf die andere Seite gegangen sind, die kommen auch wieder herüber, wenn es nicht schon zu spät ist. Und die Zeit wird kommen, wo mein Volk wieder zur Einsicht kommen wird. Die von ihrem Volk weggegangen sind und dachten, jetzt sind wir international, die werden noch mal gern zu ihrem Volk zurückkehren. Die nichts mehr von Gott und Glauben wissen wollen, die werden noch mal zu Kreuz kriechen. Und die ihre Heimat, den alten guten deutschen Brauch nimmer geachtet haben, die werden froh sein, wenn sie ihre alte Heimat noch haben und werden dahinter kommen, dass es in der Heimat noch am besten ist.

Ja, ja, einen Brücke geht hinüber, oder sie geht auch rüber. Deshalb ist es am besten, man bleibt gleich hier. Hier hüben bleiben, heißt treu bleiben, treu er Heimat und treu dem Volk!

1923

Wegen des Wetters

(Waagne Watter)

Weil es andauernd geregnet hat sagte eine alte Frau zum Schlebeck Tonel (Anton): „Was soll den bei uns noch mit dem Wetter werden?“ Da sagte der Schlebeck Tonel drauf: „Da kann ich nichts daran machen, ich habe mit dem Regen nichts zu tun, weil ich in diesem Jahr für die Gewitter verantwortlich bin.“

1923

Aus der Hungerzeit

(Aus der Hongerzeit)

Als zur Kriegszeit der große Hunger herrschte, kam der Orr-Hannes, der in Niederösterreich im Hinterland in der Offiziersküche war und noch nichts vom Hunger gespürt hatte, einmal auf Urlaub nach Hause. Und wie es damals war mit der Esserei – eine Spottschande. Da kam der Kutsch-Jus, die lange dürre Latte mit einer leeren Schubkarre gefahren. Also schon die Länge und dürr und jetzt auch noch Hunger...

Beim Torfstechen hat er immer Leinkuchengetzen mit gehabt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie prasseldünn der war. Er ist nur so herum geschwankt.

Vor dem Orr-Wirtshaus steht der Hannes. Sie waren schon immer Kameraden. Da lässt der Jus vor Schwäche den Schubkarren fallen und geht auf den Hannes zu. „Wie geht’s dir denn, junger Mann?“ sagte der Jus. Es ist ihm wahrscheinlich die Hose etwas gerutscht, da hat er sie mit dem Gürtel festgezogen. Der Hannes meinet: „Um Gottes Willen hör auf, sonst bricht dein oberer Teil noch weg!“ Das war damals ihr Gruß, und da haben sie in diesem Elend gelacht, dass ihnen die Tränen gekommen sind.

1924

Viele Peter

(Lauter Peter)

In Baßberg (Sebastiansberg) hatten sie einen neuen Straßenkehrer bekommen. Wie bei uns in Guttsgob (Gottesgab) der Name Günther zu Hause ist, so ist es dort mit dem Namen Peter. Es gab viel Schnee und da wurden viel Schneeschieber gebraucht. Die mussten sich alle bei dem Straßenkehrer melden. Der musste nun immer wieder in sein Büchlein reinschreiben „Peter“ und wieder „Peter“. Nun sagte der Straßenfeger: „Da muss doch der Petrus seinen ganzen Sack verloren haben.“

1924

Guten Abend!

(Guten Obnd!)

Zu viel und zu wenig, ist ein und die selbe Sache! So ist es auch mit dem Grüßen, das hat einmal der Ehrbau Pepp (Josef) erlebt. Einmal hat der Oppel an einem Tag Kuhdung gefahren, als der Nebel besonders stark war. Am Abend, gerade bei der letzten Fahrt, als er nach Hause wollte und in die Fischergasse rein fuhr, bricht ihm am Wagen ein Rad. Nun muss er den Wagen zusammen mit dem Kuhdungfaß stehen lassen. Als es nun finster wurde, hatte der Ehrenbau Pepp noch einen Weg und ging die Fischergasse runter. Er grüßte sonst alle Leute, denn er ist ein freundlicher Mann. Wie er nun die Straße hinunter geht grüßt er auch „Guten Abend!“ Keine Antwort. Der Pepp sieht nicht gut und geht ein wenig dichter ran: „Nu, guten Abend, sage ich!“ Immer noch keine Antwort. Er geht noch ein wenig weiter: „Nun, könnt ihr den keine Antwort geben, wenn man grüßt? Guten Abend sage ich!“ „Nun, wer seit ihr denn?“ Er blinzelt noch ein wenig, fasst an und – es stinkt. „Auch noch ein Kuhdungfaß!“ Aber da hat er den Kopf eingezogen und ist gegangen. Und als er erzählte, musste er selbst darüber lachen.

1925

In Cranzahl

Als ich in Cranzahl durch die Sperre gegangen bin und hab meine Fahrkarte entwerten lassen, hörte ich von weitem den Zug heran rumpeln. Ich fragte den Schaffner, der die Karte zwickte: „Geht wohl gleich los?“ Weil ich mit dem kleinen Wiesthaler Zug nach Hause fahren wollte. „Aber nein,“ sagte er, „es ist doch der große Zug noch nicht rein.“

1926

Kopfarbeit

(Kopparbit)

Es war ein Bauer, der brauchte einen Taufschein und einen Trauschein, und er fragte den Pfarrer, was er ihm dafür schuldig sei. „Vier Mark und 50 Pfennige,“ sagte der Pfarrer. Da meinte der Bauer, ob er nicht etwas dafür machen könnte. Der Pfarrer meinte, er wüsste nicht, aber vielleicht könnte er höchstens den anderthalb Meter aus dem Wald rein schaffen. Es wäre auch nicht weit weg und es liegt gleich am Waldsaum, schon raus gezogen. Nun hat also das Bäuerlein gefahren. „Was bekommen Sie denn?“, fragte der Pfarrer. „Nun, das rechnen wir halt auf“, meinte der Bauer. „Ja, dass kann doch unmöglich soviel kosten. Sie haben doch das Holz bloß vom Walde herein gefahren, das ist doch nicht so weit.“ Nun sagte der Bauer: „Herr Pfarrer, Sie haben doch weiter nichts gebraucht als zwei Bogen Papier, ein wenig Tinte und eine Feder. Beim Holzfahren war aber ich dabei, meine Ochsen und der Wagen dazu. Und das Auf- und Abladen.“ „Ja meine Arbeit ist auch Kopfarbeit und das muss bezahlt werden“, sagte der Pfarrer. „Also, nun meine Ochsen musste auch den Wagen mit dem Stirnblock hinterher ziehen, das ist wohl keine Kopfarbeit?“

1926

Wegen dieses unmöglichen Menschen

(Waagn dan Dingerich)

In Böhmisch-Scheid lebte ein altes Paar, das sich nicht vertrug. Wie es eben manches Mal so ist. Er war ein Saufaus, hat die paar Kreuzer versoffen, und wenn er die Treppe herauf getorkelt kam, begann jedes Mal der Streit, und er hat auch seine Franzel (Franziska) verprügelt. Sie musste sich zu tote klöppeln und er hat das Geld versoffen. Einmal kam er wieder besoffen nach Hause und wollte sie verprügeln. Sagte sie was, war es nicht recht, und hat sie nichts gesagt, ging es halt auch los. Jetzt hatte sie es aber satt, packte ihren Klöppelsack zusammen, das Kopftuch umgehängt, ist zur Türe raus und sagte: „Jetzt wird ins Wasser gesprungen.“ Es war toter Herbst und draußen schon gefroren. Eine Kälte, dass die Nadeln auf das Dach knallten. Als sie zum Teich kam und das Eis sah, hat sie die Kälte gebeutelt. Sie zieht einen Socken aus und hält mal einen Fuß rein. Jesus, die Kälte!

Sie hat ihren Socken wieder angezogen, den Klöppelsack unter den Arm genommen und ist zur Nachbarin hinüber gegangen. Dort brannte noch Licht. „Wo kommst denn Du noch her, Franzel?“, sagte sie. „Ach Du weißt doch, mit meinen besoffenen Schweinebengel kann ich doch nicht mehr leben. Ich wollte ins Wasser springen – aber auch wieder nicht! Ich werde mir doch wegen dieses Mistvieh nicht auch noch eine Erkältung holen!“

1926

Von der Mode

(Ve der Mode)

Der alte Richter Bäck (Bäcker Richter) sagte dieses Jahr einmal, weil doch die Mode eben jetzt so ist unter den Mädchen und alle viele farbige Kleider anhaben: „Wenn jetzt die Kirche aus ist, und man sieht die so die Mädchen, dann sieht das so aus, wie damals bei den alten Frankele-Mädchen auf deren Tablett, wo die geblümten Töpfchen und Tellerchen drauf standen.“

1928

Magenkatarrh

(Mognkatarrh)

In Zwittermühle war eine Frau magenkrank. Da haben sie den Doktor aus Platten geholt und der hat die Frau untersucht. Er sagte: „Die hat Magenkatarrh,“ und hat ihr etwas verschrieben. Nun kamen auch die Nachbarn und fragten, was ihr fehle. „Magenkatarrh hat sie.“ Der kleine Wenzel ging in die Schule. Unterwegs trifft ihn sein Paten-Vetter. Der fragt den Wenzel: Was fehlt denn deiner Mutter?“ „Ich weiß nicht“ meinte der Wenzel, „die hat eine Gitarr(e) im Magen.“

1929

Die Beine

(De Baa)

Wenn man einmal einen alten Menschen fragt, wie es ihm geht, bekommt man allgemein die Antwort darauf: „Ach, so oben herum fehlt mir nichts, da denke ich, ich könnte noch die Welt umreißen, aber halt die Beine, die wollen nicht mehr so recht gehen.“ Gestern Nachmittag bin ich wieder einmal nach Wiesenthal (Oberwiesenthal) gegangen, sonst bin ich immer er Straße nach, aber jetzt muss man wegen der Autos einen anderen Weg gehen. Wie an der Post vorbei kam, dort bei der alten Schule, sah ich den alten Müller-Bäck (Bäcker Müller). Darüber freue ich mich immer, denn es ist doch ein Stück aus meiner Jugend. Als die Bahn noch nicht bis Wiesenthal fuhr, da hat der alte Müller-Bäck den Buden-Fuhrmann gemacht und ist in der Woche drei- viermal nach Annaberg gefahren. Da hat er mir, als ich beim Schmidt in Buchholz in die Lehre ging, immer die Wäsche von zu Hause mitgebracht. Als ich ausgelernt hatte, es war im Winter, da hat er mein Zeug, das Federbett, einen Koffer und mich auf einem großen Kastenschlitten nach Hause gefahren. Es war eine kalte Nacht. Wir kamen gegen Mitternacht in Wiesenthal an. Nun musste ich dort beim alten Müller-Bäck auf dem Kanepee (Sofa) übernachten. Früh hab ich dann Kuchen und solche Dreierbrötchen bekommen und bin nach Hause. Da denke ich jedes mal dran, wenn ich den Alten sehe oder er an seinem Haus vorbei geht. Und heute haben wir auch wieder davon geredet. Und nun frag ich auch: „Geht´s denn noch, Alter?“ „Ach ja“, sagt er, „nur die Beine wollen halt nicht so. Früh, wenn ich aufstehen will, da muss ich mich erst eine Weile auf den Bettkasten setzen, bis die Beine ein wenig beweglich werden.“ „Nun, ja“, sage ich, „das ist so wie bei meinem Vetter. Der hat in den letzten Jahren auch das Reißen. Da saß er einmal vor dem Haus und ich hatte auch gefragt: Wie geht’s denn Vetter? Ach, geh mir nur weg, man macht halt im Leben lauter Dummheiten. Ich habe das ganze Leben gebetet, der liebe Gott soll mich nur gesund erhalten an Leib und Seele und die Beine hatte ich vergessen, nun sitze ich da und kann nicht mehr laufen. Hätte ich in mein Gebet auch die Beine mit eingeschlossen, käme ich heute noch vorwärts.“ Da haben wir halt gelacht und sind mit einem herzhaften Gruß auseinander gegangen. Aber gut wäre es schon, wenn man in sein Gebet nicht vergisst, dass einen der liebe Gott die Beine gelenkig erhalten soll.

1929